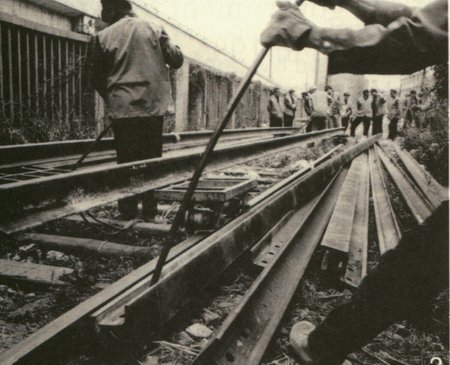

民乐火车开行1825年火车首次在英国开通之时,汽笛的吼叫声曾把围观看热闹的人吓得落荒而逃。半个世纪后的1876年,当中国的第一条铁路淞沪铁路通车时,涌来乘、看火车的中国人却一点都不恐慌,火车启动后,包括妇孺在内的“乘者、观者一齐笑容可掬,啧啧称叹”。淞沪铁路通车一周后,《申报》还特意刊发了一篇题为《民乐火车开行》的报道,言上海市民争相乘坐火车,沿途乡民亦是喜孜孜地看火车经过:“或有老妇扶杖而张口延望者,或有少年荷锄而痴立者,或有弱女子观之而喜笑者……未有一人不面带喜色也。”报纸报道《申报》的报道大概是有倾向性的,因为早在1874年,《申报》即已开始鼓吹修建铁路为“大有益之事”,但不可否认自1840年后关于火车的知识在各种书刊上的传播,使得国人对火车已经不那么陌生了,他们对于火车更多的是感到好奇,而非恐惧。连妓馆的娘姨、大姐都争相去坐一坐火车尝个新鲜,吴淞铁路公司自然是赚得个钵满盆盈了。据说在淞沪铁路通车不到一年的时间里,乘客人次超过了16万,而当时的票价是上座收洋半元,中座收洋二角五分,下座收制钱120文,可以算得昂贵了。然而英商坐收万金的好日子却只持续了一年。淞沪铁路是由英商怡和洋行在未经中国当局同意下私自修筑的,在修筑过程中就已惹起多起纠纷,一些乡民自觉土地权利受损,不断与铁路公司发生冲突。通车一月后,火车在江湾一带轧死一名中国士兵,民众大愤,结果清政府与英方议定在淞沪铁路运行一年后由中国政府购回。1877年10月,清政府以白银28.5万购回淞沪铁路,随即拆毁铁路,移往台湾,中国的第一条铁路就此夭折。咏火轮车当时沪上有竹枝词《咏火轮车》云:“轮随铁路与周旋,飞往吴淞客亦仙。他省不知机器巧,艳传陆地可行船。”由此可见当时上海人对拥有这样一条铁路是何等自豪。在淞沪铁路收回前后,《申报》发表了不少文章,力论铁路之利,并历陈火车停驶后给市民造成的不便,希图通过舆论来影响当局,使其回心转意,恢复淞沪铁路的运行。《申报》的言论代表了正在崛起中的绅商阶层的立场,他们的利益诉求虽然暂时受阻,但终究是抵挡不住的。所以,到了1896年,淞沪铁路在时任铁路大臣的盛宣怀的奏请下,又被重新修筑起来。这条中国最早的铁路经历了几番波折,到了1997年才被明珠线所取代,完全退出了历史舞台。